Ogni guerra che si rispetti porta con sé misteri e fantasmi che generano nelle persone un misto di risentimento o di ammirazione, a seconda dei casi: se poi le vicende interessano una parte di quel verde ed incontaminato Piemonte con le sue sinuose colline che fanno da contorno a paesaggi da fiaba, il racconto diventa non solo intrigante, ma si veste di un’aura di complicità con il territorio e la sua gente.

Il fatto di cui sono venuto a conoscenza studiando le carte di un antico archivio privato, si riferisce al tempo in cui le truppe francesi e spagnole scorrazzavano in tutto lo stato sabaudo in virtù di una delle tante guerre di successione scoppiate in Europa tra la fine del 1600 e per tutta la prima parte del 1700: dopo la Guerra di Successione Spagnola terminata nel 1713, la Guerra di Successione Polacca finita nel 1738, ecco all’orizzonte adombrarsi quella che sarà una delle prime guerre combattute per terra e per mare, vale a dire la Guerra di Successione Austriaca scoppiata nel 1740 alla morte del monarca Carlo VI e durata fino al 1748 .

L’erede al trono d’Austria era la principessa Maria Teresa, per la quale il padre Carlo aveva modificato l’antico trattato di successione al trono spettante al primogenito maschio, con una serie di provvedimenti legislativi conosciuti sotto il nome di “Prammatica Sanzione”, con l’intento di rendere così legittima l’ascesa al trono della figlia. Ma quando nel 1740 Carlo VI viene a mancare, ecco che al banco del pegno reale, si presentarono come in passato, nazioni come la Francia e la Spagna desiderose di metter le mani su trono che vacante non era perché già destinato a Maria Teresa, donna non riconosciuta alla guida dell’Impero ereditato, da queste due potenti regni che aspiravano da sempre ad avere il pieno controllo d’Europa.

Si formano dunque due coalizioni: da una parte gli attaccanti francesi e spagnoli e dall’altra i difensori del trono al femminile, Austria ed il Regno di Sardegna del re Carlo Emanuele III, l’unico in quel momento ad accorrere in aiuto di Maria Teresa, ad attendere tempi migliori l’Inghilterra, che entrerà nel 1742 di prepotenza nel conflitto accanto agli ultimi due con danari sonanti e la flotta corsara che sui mari combatte i vascelli franco-ispanici. La guerra di terra si svolge in maniera importante anche questa volta, sul territorio sabaudo, in particolare sulle montagne che dividono il Piemonte dalla Savoia e la pianura collinare del Basso Monferrato astigiano, ove i francesi e spagnoli occupano le piazzeforti di Casale ed Asti, assediano nel 1744 Cuneo senza però riuscire a conquistarla, grazie anche all’intervento di un contingente forte di 25.000 uomini giunti da Torino su ordine di Carlo Emanuele III, ingaggiando battaglia nel luogo conosciuto come Madonna dell’Olmo: la vittoria sarà del nemico, ma lo sforzo dei contendenti è grande, quanto basta per convincere i logori e stanchi vincitori a levare l’assedio della città fortificata, da sempre capitale della “Granda”.

Le vicende guerresche interessano anche la zona collinare di Moncalvo ed il suo castello, che nell’inverno del 1746 sono occupate dalle truppe francesi al comando di monsignor Chevert, ufficiale di provata esperienza sul campo. Inutile dire che le truppe che occupano un territorio nemico, hanno sempre bisogno di individui del posto che possano servire la loro causa indossando i panni di spie ed informatori, tradendo a tal proposito la fiducia dei compaesani e dello stesso loro re, venendo lautamente compensati dei loro servigi dall’invasore.

Il mese di marzo del 1746 è cruciale per le sorti dello stato sabaudo, in quanto si sta preparando un colpo di mano militare studiato nei minimi particolari dal segretario di guerra Giovanni Battista Bogino: originario della Valsesia, devoto servitore del re Carlo Emanuele III, suo coetaneo essendo nati tutti e due nel 1701, oltre ad essere un ascoltato consigliere a corte, dimostra doti di abile e coraggioso stratega diplomatico e politico nei momenti di maggior pressione psicologica dovuta alla pesante situazione militare creatasi nel Piemonte centrale, con Casale, Pontestura sul fiume Po ed Asti occupate dai franco spagnoli ed Alessandria sottoposta da mesi ad un assedio che obbliga i difensori sabaudi ad enormi sacrifici, per non parlare della popolazione dei detti territori che patisce ogni sorta di peripezie causate dalle frequenti razzie alimentari ad opera del nemico.

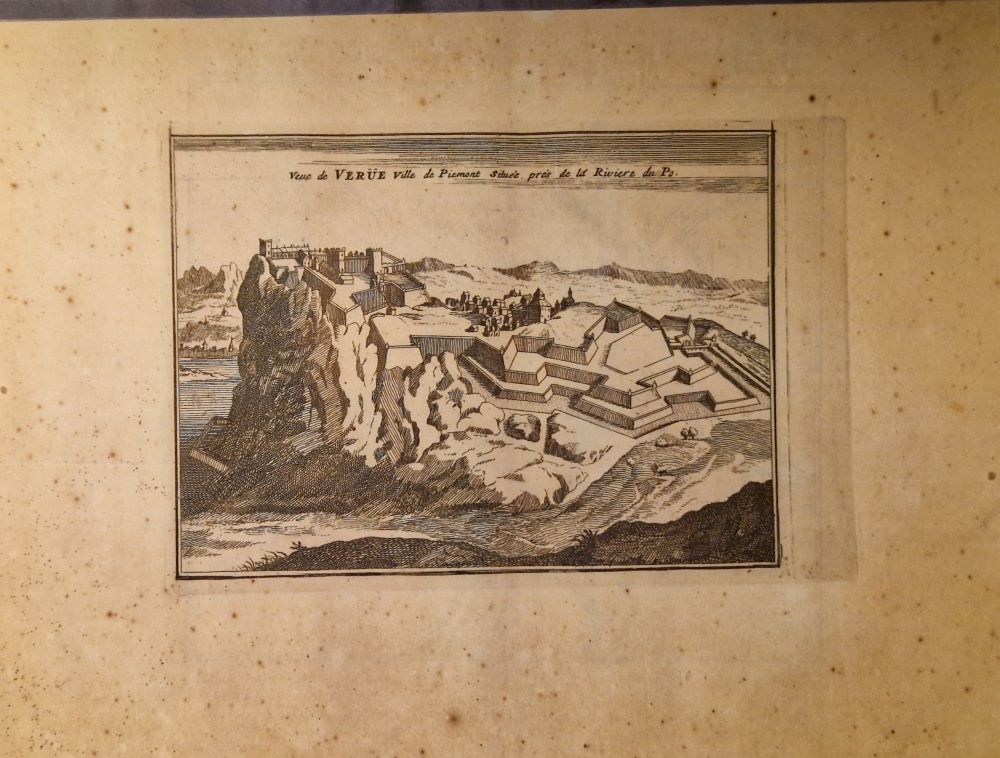

Il piano preparato per liberare la cittadella fortificata di Alessandria prevede l’assedio alle truppe francesi di stanza ad Asti, la ripresa della città di Casale e l’occupazione di Moncalvo da parte delle milizie paesane levate ed armate nel mese di febbraio con fucili e munizioni provenienti da Torino e trasportate sul fiume Po fino a raggiungere l’abitato di Crescentino e nascondere il tutto nelle gallerie di mina ancora parzialmente esistenti tra le rovine della fortezza di Verrua, distrutta dopo un lungo assedio dalle truppe di Luigi XIV nel 1705.

Il piano funziona grazie all’abilità dei capi militari sabaudi al comando del marchese Cacherano di Bricherasio e del barone Von Leutrum, assieme ai valorosi soldati e miliziani piemontesi ed austriaci che si dimostrano all’altezza del gravoso compito a loro demandato. L’attacco congiunto alla piazzaforte di Asti ed il castello di Moncalvo avviene alle prime ore del mattino del 6 marzo 1746 sorprendendo in pieno le truppe francesi che incapaci di difendersi tentano di portarsi verso Alessandria, trovando però il comandante spagnolo Gages contrario all’idea dell’alleato Maillebois, un marchese francese a capo del settore conteso, di continuare l’assedio della cittadella di Alessandria con il pericolo di vedersi arrivare alle spalle i contingenti austro piemontesi, quindi congiuntamente si ritirano dalla zona di guerra: questa impresa militare risulterà decisiva per le sorti della guerra sul fronte piemontese, contribuendo a fare in modo che Carlo Emanuele III possa concentrare l’attenzione sul fronte delle valli alpine, dove nel luglio del 1747 affronterà sul colle dell’Assietta un forte contingente francese comandato dal Bellisle, che troverà la morte durante l’ultimo disperato attacco ai trinceramenti sabaudi, trasformando l’assalto in una disastrosa sconfitta.

L’anno dopo, nel 1748, il conflitto si concluderà con la vittoria della Lega Prammatica a scapito di Francia e Spagna, permettendo a Maria Teresa d’Austria di governare, riconosciuta, i possedimenti ereditati dal padre Carlo VI.

Le tante spie e delatori al soldo del nemico, non avevano avuto modo di scoprire preventivamente i dettagli dell’operazione militare che si stava preparando nei mesi di febbraio e marzo nella vasta zona del Basso Monferrato Astigiano, ma non per questo i comandi piemontesi erano ignari del problema. Ebbene in una lettera del 14 febbraio, inverno freddo e nevoso di quel lontano 1746, si scopre che a denunciare una di queste spie è un uomo molto vicino alla corona sabauda, ovvero il marchese Ricci di Cereseto, che in una missiva inviata al capitano delle milizie sabaude, Crotti, di stanza a Moncalvo dopo la capitolazione della guarnigione francese, verga questa lettera:

“Sapendola comandante in Moncalvo (il vero comandante era il conte Roberto Radicati di Robella già incaricato con lettera patente a firma Bogino della levata delle milizie e poste al suo comando per tutta la durata dell’operazione ndr) mi prendo la libertà della presente di mandare a fargli li miei più rispettosi complimenti e nello stesso tempo pregarla per servizio di S.M. e far rendere anche a me giustizia in particolare di far arrestare un certo Bartolomeo Benso

barbiere costì abitante detto volgarmente il “Chùchù” per spia all’inimico come è cosa pubblica. Costui era già stato arrestato e mandato in Crescentino dove si diceva fosse stato appiccato, ma dopo due mesi circa di prigionia è stato liberato credo per mancanza di prove del suo delitto avendo avuto la prontezza di gettare via il passaporto spagnolo.

Ritornato a casa non a mancato di subito portarsi a dar ragguaglio del tutto al generale inimico in Pontestura con cui lamentandosi che li piemontesi lavevano asassinato prendendogli il suo cavallo e qualche zecchino che aveva, ne

ricevette in risposta che non dubitasse che del tutto sarebbe stato reintegrato. In seguito si e dato a tutto potere a servire li francesi in Moncalvo essendosi fatto tutto di casa di monsieur Chevert che comandava. Dicono, e tal cosa potrà provarsi per testimoni, che sia stato più volte visto assieme li micheletti (corpi di mercenari irregolari di origine catalana armati di moschetto, colpevoli di razzie e violenze sui civili, tanto che in tempo di pace in Spagna, erano dediti

a furti, imboscate e saccheggi, costringendo le autorità a reprimere con violenza tali crimini: insomma veri delinquenti comuni ndr), e mandato avanti per esplorare la situazione de nostri, e per venire al mio fatto particolare devo significargli sicome io sono partito dalla Piovà feudo pure della mia casa dove allora v’era il primo battaglione di Saluzzo, e mi sono portato in Cereseto, dove mi ritrovo anche al presente, li 18 gennaio, e siccome avevo avuto per instruzione di non portarsi subito in Casale, così mi tratteneva qua quietamente quando mi vedo giungere lettera di monsieur Chevert che mi ordina portarmi in Moncalvo li 15 febraio dove mi dovesse andare senza saperne il motivo, e giuntovi fui ripreso perché non m’ero portato a costituirmi al comandante divisione dicendo volermi peraltro far dare l’arresto il che poi non fece.

Scopersi di poi che tal colpo mi venne portato dalla spia del suo birbante del che ne ho le prove, e da questo, ed altro vedesi il carattere di tal homo inimico degl’interessi di S.M. e capace di qualunque infamità avendo fatto un infinità di

cattive azzioni dove a tutto il paese è noto.

Spero pertanto che lei su tali motivi vorrà rendere giustizia alla causa, e dare anche a me sodisfazione per cui le ne averò tutta lobbligazione, e non sarò sconoscente essendomi pronto in qualsisia congiuntura à ubbidirla se per mia buona sorte potessi ricevere qualche suo comando mentre mi contrasegno

di V.S.Illma Cereseto li 14 marzo 1746

Il sergente Costanzo Ilengo potrà dargli maggior notizia dell’homo di cui si tratta.

Devot.mo et obb.mo serv. Il marchese Ricci di Cereseto".

Lettera questa molto esaustiva circa le motivazioni che portavano il buon marchese a perorare l’arresto e la giusta pena di una spia ben conosciuta nel luogo in cui abitava ed operava al servizio del nemico francese e spagnolo, senza farsi scrupolo di nulla, neppure di tradire un personaggio molto conosciuto ed importante sul territorio come il marchese di Cereseto rispettato, come si vede, anche dai francesi che lo lasciarono in libertà malgrado le menzogne della spia. La rabbia del marchese era talmente tanta, che il giorno dopo scrisse un’altra missiva, questa volta indirizzata al vero comandante la piazza di Moncalvo ormai libera dal nemico francese.

“Non sapendo che V.Illma fosse destinato a comandare in Moncalvo, ho dirette a monsignor Crotti che ne suponevo comandante una mia in cui lo pregava a volere fare arrestare certo barbiere chiamato Bartolomeo Benso per spia come più diffusamente si vede da essa mia lettera che il Crotti m’assicura essere a lei stata esibita al suo arrivo.

Ho pertanto tutta la consolazione che V.Illa possa rendere questa giustizia per servigio a S.M. ed anche omaggiar me nel desiderio che tengo a veder castigato il malvivente che passa per il paese per un solenne birbante. Non mi estendo a maggiormente raccomandargli questa mia premura essendomi da molto tempo noto il suo zelo, e gentilezza per favorire le persone ben note, e particolarmente di chi ha tutta la stima al di lei merito, come mi professo d’essere io che in ogni tempo godrò d’aver…per richiarmi col maggior piacere.

Di V.Illma Piovà li 15 marzo 1746

Devot.mo et Obb.mo Serv. Il marchese Ricci di Cereseto”.

Come andò a finire questa faccenda di spie, comandanti e nobiluomini non lo sappiamo, semplicemente perché lo scrivente non ha ancora esplorato tutti i meandri cartacei dove tra mille pieghe e fiumi di inchiostri nerissimi, si nascondono verità non ancora affiorate e quindi sconosciute: diamo tempo al tempo.